葡萄酒产区

葡萄酒产区就是指生产葡萄酒的地方,世界上有很多著名的葡萄酒产区,如法国波尔多、勃艮第、梅多克,意大利托斯卡纳、美国纳帕谷、澳大利亚巴罗萨等。

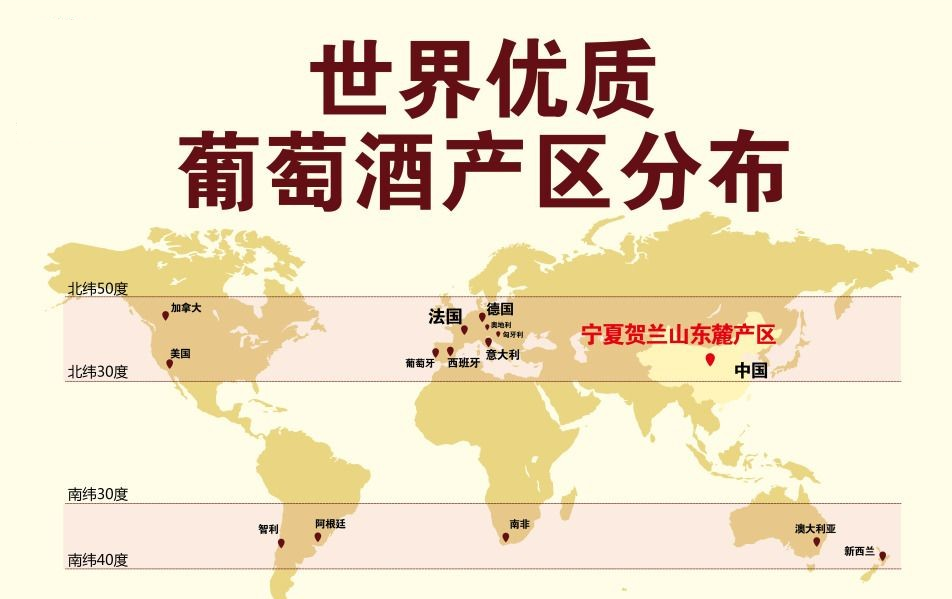

世界上的葡萄产区基本上都坐落于南北纬30°——50°的纬度内,在这个纬度内,葡萄园拥有适宜的天气环境。

法国

品质和名气堪称经典,无论从文化、历史、质量上,葡萄酒爱好者都会公认独占鳌头的始终是法国酒。那些售价不菲,被投资家追捧的世界名酒大部分是法国的列级名庄。法国三分之二的国土上产葡萄酒,产量仅次于意大利。

著名产区:世界著名的11大产区由于葡萄品种、天气条件及地域文化不同而各有特色。包括波尔多、孛根第、博若莱、罗纳河谷、普罗旺斯、香槟、鲁西荣、卢瓦河谷、萨瓦、阿尔萨斯、西南地区。

德国

葡萄酒概况:生产量大约是法国的十分之一,约占全世界生产量的3%。大约有85%是白酒,其余的15%是玫瑰红酒、红酒及气泡酒。德国白酒有芳香的果香及清爽的甜味,酒精度低。特别适合不太能饮酒的人及刚进门者。不同的葡萄酒各有特色。

著名产区:主要为莱茵河及其支流莫塞尔河地区。莫塞尔酒的酒瓶是绿色的,而莱茵酒的酒瓶是茶色的。莱茵酒的口味更浓郁。

西班牙

葡萄种植面积居世界第一、产酒量排第三(仅次于意大利和法国)。

著名产区:全国各地几乎都生产葡萄酒。以里奥哈、安达鲁西亚、加泰隆尼亚三地最为有名。靠近首都马德里的拉曼恰地方街道的葡萄酒,几乎占西班牙所有产量的一半。

意大利

世界最大的葡萄酒生产国。出口量与法国并列前茅,产地面积仅次于西班牙。也是全世界最早的酿酒国家之一。

著名产区:皮蒙、威尼托、托斯卡纳。

旧世界国家主要包括法国、意大利、德国、西班牙和葡萄牙以及匈牙利、捷克斯洛伐克等东欧国家。新世界国家以美国、澳大利亚为代表,还有南非、智利、阿根廷和新西兰等欧洲之外的葡萄酒新兴国家。

据考古学者考证,人类首次酿酒是在大约1万年前,在土耳其、约旦等地都发现了新石器时代积存的大量葡萄种子。大约从公元前1100年起,也就是腓尼基人和希腊人殖民统治整个地中海时期,源自中亚高加索山脉的葡萄酒开始传到意大利、法国和西班牙这些最后成为真正原产家园的国家。欧洲人在这片神奇的土地上酿制了香槟、德国冰酒、波尔多苏玳等享誉世界的顶级红酒。现在,我们把这些拥有悠久酿酒历史的传统葡萄酒生产国称作“旧世界国家”,也就是现在欧洲版图内的葡萄酒产区。

旧世界国家主要包括位于欧洲的传统葡萄酒生产国,如法国、意大利、德国、西班牙和葡萄牙以及匈牙利、捷克斯洛伐克等东欧国家。它们大多位于北纬20—52度之间,拥有十分适合酿酒葡萄种植的自然条件。冬暖夏凉、雨季集中于冬春而夏秋干燥的气候以及优质的土壤等自然条件,让这些国家在葡萄酒种植和酿造上占有先天的优势。从法国、意大利、西班牙三国葡萄酒年产量近乎占世界葡萄酒生产总量的60%便可见一斑。

说到旧世界产区,不得不提及法国。法国拥有全球知名的十大著名产区,分别是波尔多 、阿尔萨斯 、香槟 、勃艮第 、罗讷河谷、卢瓦尔河谷 、西南产区 、普罗旺斯 、朗格多克-鲁西永和汝拉/萨瓦 。主要的葡萄品种有赤霞珠、西拉、品丽珠、佳美、梅洛、黑皮诺、霞多丽、长相思、琼瑶浆等。每个产区都有代表品种,所酿制的葡萄酒风格也大相径庭。以波尔多为例,波尔多出产全球最顶级最耐久存的佳酿。而位于波尔多西南部的产地苏玳(Sauterne)则以出产顶级贵腐甜白葡萄酒而闻名于世。除了法国,意大利、德国和西班牙都拥有各自享誉世界的顶级葡萄酒及酒庄。

在酿酒历史悠久而又注重传统的旧世界产区,它们崇尚传统,从葡萄品种的选择到葡萄的种植、采摘、压榨、发酵、调配到陈酿等各个环节,都严守详尽而牢不可破的规矩,尊崇着几百年乃至上千年的传统,甚至是家族传统。旧世界葡萄酒产区必须遵循政府的法规酿酒,每个葡萄园都有固定的葡萄产量,产区分级制度严苛,难以更改,用来酿制销售的葡萄酒更只能是法定品种。正由于处处受法规的检验,旧世界葡萄酒才一直深受大众肯定与喜爱。

工业革命以后,世界经济加速发展,迫使人们开始探索欧洲之外的广大土地。世界的探索活动在促进全世界的交流与融合之时,也为葡萄酒的发展开辟了另一番新天地。哥伦布发现新大陆之后,欧洲强国开始大肆进行殖民扩张。随着殖民的扩张,欧洲新移民潮带到当地种植的欧洲葡萄品种,传抵至南美洲,进而到达了如今的美国、新西兰等地。葡萄酒产区一直蔓延到我们所谓的“新世界国家”。

新世界国家以美国、澳大利亚为代表,还有南非、智利、阿根廷和新西兰等欧洲之外的葡萄酒新兴国家。著名的产区有美国的加州,其精华区为纳帕谷(Napa Valley),该区所产的顶级赤霞珠(Cabernet Sauvignon)葡萄酒 ,在两度美法顶级酒盲品对决中打败法国顶级酒,让美国酒因此而声名大噪。还有凭借结冰葡萄酿制的冰酒而闻名全球的加拿大以及源自法国罗讷河谷而在澳洲发扬光大的西拉(Shiraz)葡萄酒等。

与旧世界产区相比,新世界产区生产国更富有创新和冒险精神,肩负着以市场为导向的目标。 新世界酒庄是消费主义文化,大多轻松直白,果香在开瓶之际就浓重而澎湃。其实,在很多细节上都可以感受到新世界葡萄酒的新意,甚至能够在新世界葡萄酒的酒瓶上看到漫画和三维标签。再比如,现在国际市场不仅有传统的玻璃瓶包装,还有新世界葡萄酒罐头包装和利乐包装的现象。而对于精品葡萄酒,包装上的差别也开始有了一个新的趋势。以前一般都是使用传统的软木塞,而现在越来越多的酒商,尤其是新世界的酒商,开始采用螺旋塞。另外,采用有机种植是近年来新世界酒庄的一个趋势。

更为关键的是,新世界不仅仅新,它也一直在努力变化。从产业化的生产模式,到精耕细作的家族式经营,从模仿旧世界的酿造工艺,到开发因地制宜的发酵技术……这些变化也让越来越多的目光开始投向这些新兴葡萄酒产酒国。

当然,这并不意味着新世界产酒国是无规可循的。虽不像法国等欧洲国家从法律上对葡萄酒的等级进行划分,但新世界国家也有自己的分级制度。比如美国,其在借鉴原产地概念的基础上,根据本国葡萄酒发展的实际情况,制定了符合自身需求的美国葡萄酒产地(AVA)制度。AVA产地制度,成功保护和规范了葡萄酒生产。需要说明的是,虽然产业化在新世界也许是普遍存在的一个现象,但这并不代表全部。在一些著名的优质产区,各个酒庄对酿制流程和工艺上的要求甚至比旧世界还要严格。比如在纳帕谷,采用人工采摘葡萄的酒庄就有很多,在第一时间过滤掉不好的葡萄,保证酿造的品质。同时,因为纳帕谷在1986年就已经成为了美国第一块农业保护区,因此它拥有全世界葡萄酒产区范围内最全最严格的土地使用和环境保护规则。 在葡萄酒品质方面,新世界葡萄品种可以自由混搭酿造,大多以市场口味为导向。新世界酒的风格更多的是突出创新和改革,在实验中改进,在继承传统中创新。近代酿造业技术从原来单纯保护发酵过程的顺利进行,到现今以科技提升葡萄酒质量。消费者喜欢什么口味,就给他们什么口味的酒,并采用物美价廉的营销策略,抢占旧世界葡萄酒市场。 因自然条件、人为因素等的差异,新旧世界各大产区的红酒在酿酒观念以及葡萄酒的风格、口味上各有千秋,各具特色。但随着时间的推移,新、旧世界的逐步融合,两者之间的界限已经越来越模糊了。新、旧世界产区在各自的土地上以各自的方式共同为全世界人民酿造着最美味的葡萄酒。

“总体上说,酿酒葡萄适宜生长在气候温和、日照充足的环境中,但细说起来非常复杂。”《葡萄酒鉴赏》杂志主编陈耀明在接受《环球时报》记者采访时说,法国有个词叫“Terroir”,翻译过来是“风土”,“风”即气候特征,包括日照时间、降水量、昼夜温差、湿度等;“土”包括土质成分、土壤结构等,土壤中含有沙石、砾石等不适合普通农业种植的土地最适合葡萄种植。每个产区都有自己的“风土”和适宜的葡萄品种。如法国的勃艮第不能种赤霞珠和长相思葡萄,但可以种黑比诺和霞多丽。

葡萄的原产地是黑海与里海间的外高加索地区,后逐渐引种到欧洲、亚洲、非洲、美洲和大洋洲众多适宜葡萄生长的地区。这些地区共同的特点是:微酸或微碱性沙壤土,气候温和,光照时间长,在葡萄生长初期冬季雨水较多,而成熟期则干旱少雨。符合上述气候要求的地区往往位于大陆西部、海洋东岸。全世界适合种植葡萄的地方,大致在南北纬30-50度的温带地区。北纬30-50度覆盖了法国、意大利、德国、西班牙、葡萄牙,一直延伸到亚洲的中国、日本,以及美国和加拿大;南纬30-50度覆盖了南非、澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷等国。一般来说,海洋性气候、地中海气候最适合葡萄种植,法国恰恰符合条件。当然也有例外,加拿大安大略省、中国烟台等葡萄种植区位于季风区,因为当地特殊的“小气候”也适合葡萄生长。

北半球产区将向北迁移

二战结束至今,全球葡萄酒产区版图出现不小变化。上世纪60年代起,南地中海的北非地区,以及东地中海的叙利亚、黎巴嫩等历史上著名的葡萄酒产地相继退出重要葡萄酒产地行列。它们的淡出有的是因为政治或宗教原因(如阿尔及利亚全国禁酒导致产能萎缩),有的则是因为局势影响(如连绵不绝的动荡令黎巴嫩葡萄酒生产长期不正常)。上世纪80年代起,美国加州异军突起,90年代则轮到阿根廷、澳大利亚、新西兰。近10年南非、智利等成为发展势头最好的新兴葡萄酒产地。中国葡萄酒产量2010年升至世界第八。与之形成鲜明对比的是欧洲“旧世界”产能的下降。由于消费市场的萎缩,一些国家开始有针对性地削减产能。

除上述人为因素外,自然因素对葡萄种植区的影响更直接。如1550年至1770年的小冰期低温重创法国诺曼底产区的葡萄,螟蛾的肆虐更是雪上加霜,葡萄园种植从此在该地绝迹。法国的利穆赞产区在19至20世纪的根瘤蚜和白粉病流行中一蹶不振。2003年,美国地质学会会议上的一项研究显示,过去50年全球27个主要葡萄种植区气温平均升高1.24摄氏度,如果温度继续上升,一些葡萄产地将不适于葡萄生长。某些品种的葡萄会随着气候变化品质得到改进,如高温对夏敦埃和维欧尼酒有好处,但假设一种葡萄品种在目前温度下成熟度较好,如果气温升高2至3摄氏度,葡萄的品质和酒的品味将受到极大影响。澳大利亚联邦科学与工业研究组织称,到2030年,气温将升高0.3到1.7摄氏度,澳洲的葡萄质量将降低23%,适宜葡萄种植的地区将减少10%。

按法国国家农艺研究院伯纳德?塞昆博士的研究,气温每升高1摄氏,北半球的葡萄产区就会向北推移200公里。法国绿色和平组织2009年发表的《气候变化对法国葡萄酒业的冲击》报告指出,按现在速度升温,2100年葡萄种植将偏离原先种植区域1000公里,到达北纬与南纬60度的地方。澳大利亚气候学家诺阿说,这意味着从前与葡萄酒没什么关系的地区可能会成为葡萄酒行业的最大玩家,包括具有寒冷海洋性气候的澳大利亚塔斯马尼亚。专家预计,在欧洲,苏格兰、丹麦、瑞典和芬兰也有望成为名葡萄酒产地。挪威已经有人开始种植雷司令了。

对某些产区来说,气候暖化已经造成毁灭性打击,比如法国勃艮第地区气温上升使黑比诺葡萄难以酿出口味细腻的好酒,酒的糖分过高、酒精度上升。再如德国去年冬天温度太高,葡萄无法结冰,他们的冰酒就绝收,而同时中国辽宁却成为新兴冰酒产区。拥有120年历史的张裕公司就在那里建立了全球最大的冰酒基地。

改种耐高温品种

澳大利亚一家酒庄的行政总裁诺斯意识到了气候变化对葡萄的影响,并开始着手将喜凉葡萄品种的酿酒业务转移到其他地方。法国波尔多葡萄酒产区的农场主菲利普?巴德特称,以后他们将每5年对葡萄藤条进行一次整理,以保证它们能适应气候变化。意大利部分酒庄开始利用克隆和嫁接技术,改良葡萄品种特性,或直接改种更耐高温的品种。墨尔本大学的韦伯博士建议葡萄农可在变暖区域种植不同的葡萄品种,让大自然对它们进行选择,能适应变暖气候的品种可以一直种植下去。

陈耀明认为,事实上,现在的问题不单是“全球变暖”,同时可能存在“全球变冷”、“反常年份”等,应该叫“全球气候危机”。“全球变暖”还有规律可循,但“全球气候危机”会给全球的葡萄产区带来更多不确定因素。

中国不仅成为世界葡萄酒消费大国,种植规模也增长迅速。中国有哪几大酿酒葡萄产区?中国是否具备生产世界一流好葡萄酒的天然环境?面临的问题有哪些?

中国著名葡萄酒专家郭松泉在接受《环球时报》记者采访时说,中国的酿酒葡萄产区主要有几个。东北区:以黑龙江、吉林和辽宁为主,主要种植山葡萄和山葡萄杂交种;环渤海区:以天津、北京和山东为主;西部三个半省(自治区)产区:以新疆、宁夏、甘肃和内蒙古包头为界的西半部为主;燕山山脉产区:以河北沙城、张家口和山西太原为主;还有河南、安徽和江苏等部分产区以及云南弥勒产地等较特殊产区。郭松泉说,每个产区位置不同,气温、湿度不同,日照和土壤状态等各种情况都不同,不能简单地把中国产区与国外做优劣对比。

《葡萄酒鉴赏》杂志主编陈耀明说,总体上看,中国具备生产出世界一流葡萄酒的天然环境。欧洲葡萄酒进口商德国TXB公司经理罗斯?摩塞尔曾带着德国、奥地利、比利时的葡萄酒买家,到中国北京、辽宁、宁夏及山东等多个葡萄产区考察。他们说,从中国的一个省到另一个省,相当于在欧洲跨越一个国家,中国有如此多样化的风土条件,是其他国家不具备的优势。

不过,中国葡萄酒生产仍存在不少问题。郭松泉说,“最大问题是酿酒葡萄的种植和酿造分离,种葡萄的农民追求的是葡萄产量;但酿造葡萄酒的工厂追求的是葡萄的品质。”葡萄亩产越高,葡萄的糖分含量就越低,酒喝起来就越寡淡。法国波尔多的AOC酒要求葡萄亩产1200斤,而我国有些地区葡萄亩产高达三四吨。国内一些大企业已意识到问题的严重性并开始积极行动。张裕公司对种植户采取以糖计价、优质优价等标准保证葡萄品质。不少大企业已开始买地或租地,经营自己的葡萄园。

树龄长短与葡萄品质有很大关系,但也不是越长越好。郭松泉说,一般来说,树龄在25—40年的葡萄达到最佳状态。陈耀明说,中国大多数酿酒葡萄树龄不超过20年。而在法国波尔多地区,树龄在四五十年的葡萄树是主流。因此,从树龄来看,中国的葡萄酒如果经过时间的积累,品质会更好。

郭松泉说,中国葡萄酒的质量分等只有两个,即合格或不合格。在合格的葡萄酒里没有高低贵贱之分,更没有根据质量区分等级的科学方法,这显然不够合理。实行葡萄酒的质量等级制和依法酿酒,已经是大势所趋。